近期,‘全国摄影大赛’征稿启事发布,吸引了众多摄影爱好者的目光。并非每个人都敢于按下‘提交’按钮,背后隐藏着复杂的心理因素与行业现实。

对许多摄影爱好者而言,参赛意味着将个人创作置于专业评判之下。这种‘被审视’的焦虑,往往源于对自我水平的不确定。一位资深摄影师坦言:‘我第一次参赛前,反复修改作品数十次,总担心不够完美。’这种完美主义倾向,加上对批评的恐惧,构成了第一道心理屏障。

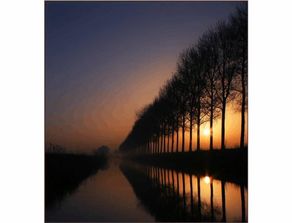

摄影圈的‘高手如云’现象令人却步。社交媒体上充斥着惊艳作品,容易让人产生‘比较心理’。业余爱好者小李分享:‘看到往届获奖作品后,我觉得自己的照片太平凡了。’这种自我贬低,使许多潜在参赛者尚未尝试就先否定自己。

专业门槛的认知也是重要因素。部分爱好者认为大赛是‘专业人士的战场’,担心设备、后期技术等硬性条件不足。实际上,近年来越来越多比赛设立手机摄影、纪实摄影等多元组别,正在打破这种刻板印象。

有趣的是,克服参赛恐惧往往能带来意外收获。多次参赛的王女士表示:‘第一次落选后,评委的详细点评让我找到了提升方向。’参赛不仅是竞争,更是与同行交流、获得专业反馈的宝贵机会。

要突破心理障碍,建议采取阶梯式参与:先从地方性小规模比赛开始,逐步积累信心。同时调整心态,将比赛视为学习过程而非终极考核。正如某届大赛评委所说:‘最动人的作品往往来自真诚的观察,而非刻意的迎合。’

全国摄影大赛的征稿箱,等待的不仅是技术精湛的佳作,更是每个爱好者突破自我的勇气。当你准备好与更多人分享视角时,不妨把这次比赛当作成长的契机——毕竟,快门按下的每个瞬间,都值得被看见。